Zerschlagung

Zerschlagung ist das letzte Kapitel in der Geschichte eines Unternehmens – wenn die Sanierung gescheitert ist und der Verkauf als Ganzes nicht mehr möglich ist. Dann wird das Unternehmen in seine Einzelteile zerlegt und bestmöglich verwertet. Was dramatisch klingt, kann wirtschaftlich durchaus sinnvoll sein.

Wann kommt es zur Zerschlagung?

Die Entscheidung zur Zerschlagung fällt meist aus einem von drei Gründen:

- Die Fortführung ist wirtschaftlich nicht tragfähig

- Die Einzelteile sind mehr wert als das Ganze

- Ein Komplettverkauf findet keine Interessenten

- Nur bestimmte Unternehmensteile sind überlebensfähig

- Die Branche befindet sich im strukturellen Wandel

Die praktische Umsetzung

Eine Zerschlagung ist ein komplexer Prozess. Erst wird das Unternehmen in verkaufbare Einheiten aufgeteilt: Produktlinien, Standorte, Patente, Immobilien, Maschinen. Dann sucht man für jedes Teil den besten Käufer. Was nicht verkauft werden kann, wird versteigert oder verschrottet.

Die Rolle des Insolvenzverwalters

Der Insolvenzverwalter hat hier eine zentrale Rolle. Er muss abwägen: Schneller Verkauf für weniger Geld oder längeres Warten auf bessere Angebote? Dabei hat er die Interessen der Gläubiger im Blick – sie sollen möglichst viel von ihrem Geld wiedersehen.

Die menschliche Dimension

Zerschlagung bedeutet meist das Ende vieler Arbeitsplätze. Zwar übernehmen die Käufer einzelner Teile oft auch Mitarbeiter, aber nie alle. Für die Belegschaft ist es eine Zeit großer Unsicherheit. Gute Kommunikation und sozialverträgliche Lösungen sind hier besonders wichtig.

Die wirtschaftlichen Folgen

Eine Zerschlagung hat Auswirkungen weit über das Unternehmen hinaus:

- Zulieferer verlieren Aufträge

- Kunden müssen sich neu orientieren

- Regionale Wirtschaftsstrukturen verändern sich

- Know-how geht verloren oder wandert ab

Die Chancen in der Krise

Manchmal birgt eine Zerschlagung auch Chancen. Lebensfähige Unternehmensteile können unter neuer Führung aufblühen. Mitarbeiter gründen eigene Firmen. Industriebrachen werden zu modernen Gewerbeparks. Aus dem Ende entsteht etwas Neues.

Die moderne Perspektive

Heute ist Zerschlagung nicht mehr nur ein Krisenthema. Auch gesunde Konzerne spalten sich manchmal freiwillig auf, wenn die Teile an der Börse mehr wert sind als das Ganze. Was bei der Krisenabwicklung gelernt wurde, hilft heute bei der strategischen Neuausrichtung.

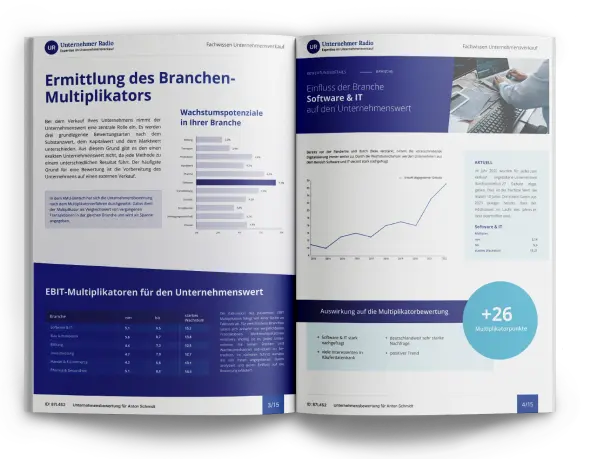

15-seitige Wertermittlung als PDF

Was ist Ihr Unternehmen wert?

Wertvolle Brancheninfos, realistische Kaufpreisregionen, Einblicke in potenzielle Käufer und die Chancen auf einen erfolgreichen Verkauf – kompakt, erständlich und praxisnah.

Jetzt Wertermittlung erstellen