Joint Venture

Ein Joint Venture ist wie eine Zweckehe in der Wirtschaft: Zwei oder mehr Unternehmen tun sich zusammen, um gemeinsam etwas zu erreichen, was alleine schwierig wäre. Das kann die Erschließung eines neuen Marktes sein, die Entwicklung einer Technologie oder die Teilung von Risiken bei großen Projekten.

Was ist ein Joint Venture?

Ein Joint Venture ist ein Gemeinschaftsunternehmen, das von zwei oder mehr voneinander unabhängigen Firmen gegründet wird, um ein bestimmtes geschäftliches Ziel zu verfolgen. Die Partner bündeln dabei ihre jeweiligen Stärken, z.B. Kapital, Technologie, Patente oder Marktzugang. Das geschieht in einer neuen, rechtlich eigenständigen Gesellschaft. Das Risiko und der Gewinn dieses gemeinsamen Projekts werden geteilt.

Für Sie als verkaufswilliger Unternehmer kann ein Joint Venture eine interessante strategische Alternative zum vollständigen Verkauf sein. Anstatt Ihr ganzes Unternehmen abzugeben, könnten Sie zum Beispiel nur einen bestimmten Geschäftsbereich in ein Joint Venture mit einem starken Partner einbringen.

So sichern Sie sich frisches Kapital und das Know-how des Partners für diesen Bereich, bleiben aber weiterhin am unternehmerischen Erfolg beteiligt. Ein Joint Venture kann somit eine Brücke sein, um neue Märkte zu erschließen oder große Projekte zu stemmen, ohne die Kontrolle vollständig aufzugeben. Manchmal ist es auch der erste Schritt, der später in einer kompletten Übernahme durch den Partner mündet.

Typische Anwendungsfälle

Besonders häufig entstehen Joint Ventures beim Markteintritt in fremde Länder. Der ausländische Partner bringt Kapital und Know-how, der lokale Partner die Marktkenntnis und Kontakte. Klassisches Beispiel: Westliche Autobauer, die über Joint Ventures den chinesischen Markt erschließen.

Die rechtliche Struktur

In der Praxis gibt es zwei Hauptformen:

- Equity Joint Venture: Ein eigenständiges Unternehmen wird gegründet

- Contractual Joint Venture: Die Zusammenarbeit basiert nur auf Verträgen

Die Equity-Variante ist häufiger, weil sie klare Strukturen schafft und rechtlich sauberer ist.

Die kritischen Erfolgsfaktoren

Ob ein Joint Venture funktioniert, entscheidet sich oft schon in der Planungsphase:

- Klare Zieldefinition

- Ausgewogene Machtverhältnisse

- Kompatible Unternehmenskulturen

- Detaillierte Verträge

- Realistische Erwartungen

- Exit-Optionen von Anfang an

Die Stolpersteine

Viele Joint Ventures scheitern an vorhersehbaren Problemen. Kulturelle Unterschiede werden unterschätzt, Entscheidungswege nicht klar geregelt, Technologietransfer nicht ausreichend kontrolliert. Besonders heikel: unterschiedliche Vorstellungen über die strategische Ausrichtung.

Die Governance-Frage

Wer hat das Sagen im Joint Venture? Die klassische 50:50-Beteiligung klingt fair, kann aber zu Blockaden führen. Erfahrene Manager bevorzugen oft klare Mehrheitsverhältnisse – auch wenn sie selbst in der Minderheit sind.

Der Technologietransfer

Ein heikles Thema: Wie viel Know-how fließt ins Joint Venture? Was passiert mit gemeinsam entwickelten Innovationen? Gerade bei Partnerschaften mit Konkurrenten braucht es wasserdichte Vereinbarungen.

Die Exit-Strategie

Schon beim Start muss klar sein, wie man wieder auseinandergeht. Vorkaufsrechte, Bewertungsformeln, Wettbewerbsverbote – all das gehört in den Vertrag. Nichts ist unangenehmer als ein Rosenkrieg auf Unternehmensebene.

Die Zukunftsperspektive

Joint Ventures bleiben ein wichtiges Instrument der Internationalisierung. Aber die Formen werden flexibler, die Laufzeiten kürzer. Projektbezogene Partnerschaften nehmen zu, starre Strukturen nehmen ab. Der Trend geht zu agileren Formen der Zusammenarbeit.

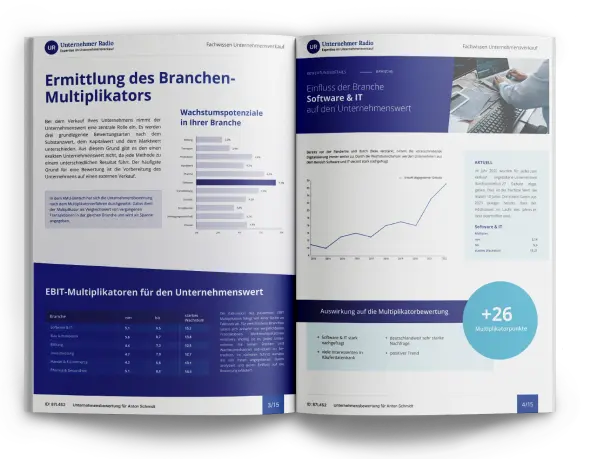

15-seitige Wertermittlung als PDF

Was ist Ihr Unternehmen wert?

Wertvolle Brancheninfos, realistische Kaufpreisregionen, Einblicke in potenzielle Käufer und die Chancen auf einen erfolgreichen Verkauf – kompakt, erständlich und praxisnah.

Jetzt Wertermittlung erstellen

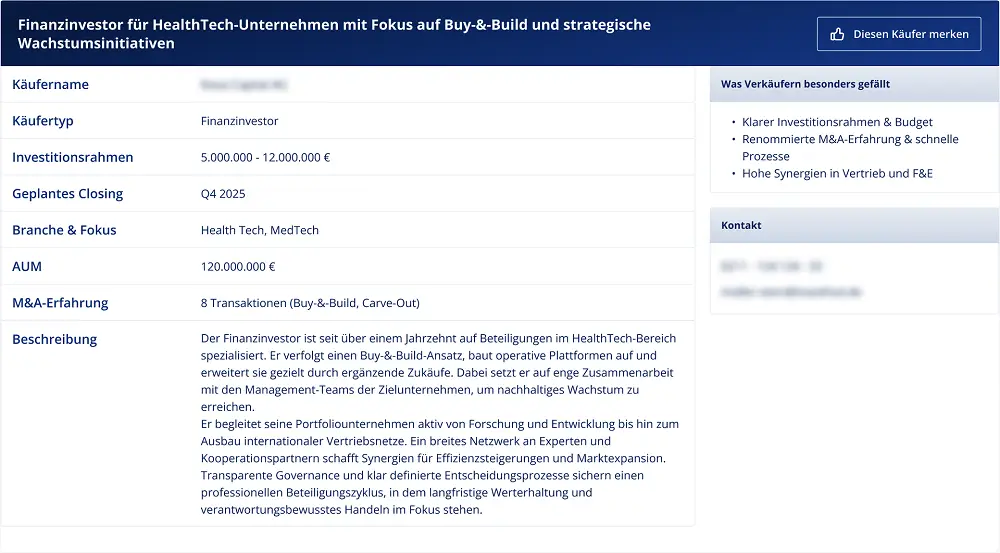

Neu für Verkäufer

Es warten passende

Käuferprofile auf Sie.