Lesedauer: 10 Min.

Lesedauer: 10 Min.

Wissen in den Unternehmen ist der Motor für Fortschritt, denn es schafft eine kreative Innovationskultur und sorgt für eine bessere Produktivität. Wesentliche Voraussetzung dafür ist jedoch, dass vorhandenes und künftiges Wissen in die betrieblichen Prozesse transferiert und mittels Prozessdokumentation verfügbar gemacht wird.

Doch wenn der Motor stottert, weil wertvolles Wissen nicht angewendet und weitgehend ignoriert wird, ist es allerhöchste Zeit, die vorhandenen Strukturen zu überdenken und erste Schritte zur Änderung der Dinge einzuleiten.

Erfahren Sie hier, wie die Prozessdokumentation nicht nur dabei helfen kann, die Arbeitsweise der Mitarbeiter zu verbessern, sondern auch das Unternehmen auf eine Übernahme vorbereiten kann.

Das Wichtigste in Kürze

- Wissen ist wirtschaftlicher Schlüsselfaktor: Unternehmenswissen, insbesondere das Erfahrungswissen der Mitarbeitenden, ist eine zentrale Ressource. Es stärkt die Innovationskraft und Resilienz. Wird dieses Wissen nicht gesichert, drohen bei Personalwechsel erhebliche wirtschaftliche Schäden.

- Wissensmanagement braucht Prozessmanagement: Wissen wird erst dann wirksam, wenn es systematisch in klar definierte Abläufe eingebettet ist. Nur dokumentierte und gelebte Prozesse ermöglichen den sinnvollen Austausch, Erhalt und Einsatz von Wissen im gesamten Unternehmen.

- Prozessdokumentation macht Unternehmen zukunftsfähig: Eine strukturierte Prozessdokumentation erhöht Transparenz, Effizienz und Skalierbarkeit. Sie bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg und ist ein entscheidender Faktor bei Unternehmensverkäufen und Nachfolgeregelungen.

Weshalb ist Wissen für Unternehmen existenziell wichtig?

„Wissen ist Macht“, besagt eine geläufige Redewendung. Und das betrifft insbesondere auch die Wirtschaft und deren Prozessmodelle. Das vorhandene Knowhow ist in den Betrieben ein nicht hoch genug zu bewertendes Gut, denn Wissen ist ein bedeutender Faktor für die Resilienz von Unternehmen. Von Seiten der Unternehmen kommt das unter anderem in einer besonderen Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern zum Ausdruck, indem sie das interne Wissen als wertvollste betriebliche Ressource bezeichnen.

Das betrifft vor allem die Ideen, Erfahrungen, Best Practices und Kompetenzen der Beschäftigten. Präsentes Wissen entscheidet maßgeblich über den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Vorausgesetzt, das vorhandene Wissen wird umfassend aufbereitet, fortlaufend aktualisiert und über die einzelnen Managementebenen hinweg zu den betrieblichen Organisationseinheiten transferiert.

Wie elementar wertvoll das Wissen für Unternehmen ist, wird besonders evident, wenn Mitarbeiter mit exzellenter Expertise zum Tag X ihren Job im Betrieb verlassen. Denn Fakt ist, dass in den konventionellen Unternehmen „alter Prägung“ Wissen überwiegend oder sogar ausschließlich in den Köpfen der Mitarbeiter einer jeweiligen Abteilung existiert. Das Schicksal dieser Betriebe hängt damit buchstäblich an einem dünnen Faden.

Beenden solcherart qualifizierte Mitarbeiter ihre Tätigkeit in den Abteilungen oder im Unternehmen, geht oftmals dringend benötigtes Expertenwissen auf hohem Niveau unweigerlich verloren. Solche Szenarien sind ursächlich dazu prädestiniert, die wirtschaftliche Existenz von Unternehmen nachhaltig zu gefährden. Um dem entschieden entgegenzuwirken, ist es erforderlich, das „Buch der Weisheit“ zu öffnen und sich dort Hilfe bisher wohlbehütetes „Geheimwissen“ betriebsintern transparent zu machen.

Doch sollte Wissen keinesfalls statisch, sondern vielmehr als dynamische Ressource betrachtet werden. Es gilt daher unbedingt, betriebsinternes Knowhow nachhaltig zu sichern, zu erhalten und zu pflegen. Doch das ist leichter gesagt als getan.

Betriebsinternes Wissen stellt für Unternehmen einen elementaren „Rohstoff“ dar. Dies bedeutet allerdings in letzter Konsequenz, dass Wissen in einem fließenden Prozess ständig harmonisiert, inhaltlich optimiert, gepflegt und auf den aktuellen Stand gebracht werden muss.

Daher stellt sich in diesem Kontext die entscheidende Frage: Wie kann es gelingen, betriebliches Wissen Arbeitsplatz- und Aufgaben übergreifend zu erfassen und betriebsintern den Menschen zur Verfügung zu stellen, die es benötigen?

Ein fiktives Beispiel zur Veranschaulichung

Hans-Werner L. ist geschäftsführender Gesellschafter der l-connect GmbH, eines auf die Produktion von Fräs- und Drehteilen spezialisierten metallverarbeitenden Betriebes. l-connect beschäftigt 33 Mitarbeiter, die überwiegend bereits 10 Jahre und mehr für das Unternehmen tätig sind.

Doch auch hier sind die Folgen des demografischen Wandels bereits spürbar. Denn in absehbarer Zeit wird voraussichtlich ein Drittel der langjährig Beschäftigten ihre Tätigkeit für die l-connect aus Altersgründen niederlegen. Die Folge: Wertvolles Spezialwissen wird verloren gehen. Unersetzlich. Das würde für den Betrieb nicht nur einen irreparablen Verlust, sondern vor allem einen wirtschaftlich kaum zu verkraftenden Aderlass an betrieblichem Knowhow bedeuten.

Hans-Werner L. möchte auf den Tag X vorbereitet sein und überlegt, wie er die Erfahrung, das Fachwissen und Innovationspotenzial der ausscheidenden Mitarbeiter für seine Firma erhalten und weiterhin nutzen kann. Er hat erkannt, dass für sein Unternehmen aus dem Verlust von betriebsnotwendigem Knowhow eine schwere wirtschaftliche Krise erwachsen kann. Daher beschließt er, die l-connect gegen diese Drohkulisse zu wappnen und eine Exit Strategie zu erstellen.

Unternehmen wie die l-connect GmbH existieren in Deutschland zuhauf. Ihnen ist gemeinsam, dass sie strategisch nicht darauf vorbereitet sind, wertvolles Expertenwissen über personelle Fluktuationen hinaus zu sichern. In letzter Konsequenz ist ihnen oftmals nicht bewusst, wie sehr ihr Schicksal vom Wissen ihrer Mitarbeiter abhängt.

Wie kann Wissen in einem Unternehmen effektiv genutzt werden?

In diesem Kontext stellt sich die entscheidende Frage: Wodurch kann es gelingen, betriebliches Wissen Arbeitsplatz- und Aufgaben übergreifend zu erfassen und zur Verfügung zu stellen? Die Antwort auf diese Frage gibt den Weg vor: Ein strategisch konzipiertes Wissensmanagement bietet Lösungen an, um mit der wertvollen Ressource Wissen systematisch umzugehen.

Das bedeutet im Ergebnis, kontinuierlich Informationen, Erfahrungen, Lösungen auszutauschen. Dies ist von praktischer Relevanz, da sich die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen letztlich durch deren Innovationsfähigkeit und demnach durch den Wissensfaktor entscheidet. Dabei steht für die Betriebe die Wertschöpfung durch Wissen besonders im Fokus.

Experten verraten ihre erfolgreichsten Verkaufsstrategien

- ✓ Jahrelange Erfahrung

- ✓ optimale Vorbereitung durch strukturierte Vorabanalyse

- ✓ umfangreiches Netzwerk

Was ist Wissensmanagement?

Unter Wissensmanagement (Knowledge Management) ist die Art und Weise zu verstehen, wie Wissen in Unternehmen behandelt wird. Folglich definiert Wissensmanagement die Methode und das Prozedere, wie Unternehmen strukturell mit Informationen umgehen. Erklärtes Ziel ist es, das richtige Wissen zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Mitarbeitern mittels Prozessdarstellung und Tools zur Verfügung zu stellen. Aufgrund des immer wichtiger werdenden Faktors Wissen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gewinnt Wissen auch als einzelbetriebliche Ressource immer mehr an Bedeutung.

Wie unterscheidet sich betriebliches Wissens- von Informationsmanagement?

Wissensmanagement beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem Transfer, der Speicherung sowie der Nutzung von Wissen. Jedoch entsteht Wissen nicht durch Ansammlung von Informationen, sondern erst durch deren Verknüpfung mit vorhandenem Knowhow. Wissensmanagement ist daher weit mehr als Informationsmanagement. Allerdings bedingen sich beide Managementarten gegenseitig. Information ist die notwendige Voraussetzung zur Generierung von Wissen.

Organisatorisch fällt das gesamte Wissensmanagement oftmals in den Aufgabenbereich des Personalwesens, von wo aus es zentral betreut und gesteuert wird. Um das geballte Wissen den Mitarbeitern innerbetrieblich zugänglich zu machen, bieten sich unterschiedlichste technische Lösungen wie etwa Data Warehouse– und digitale Anwendungen oder Cloud-Dienste an. Eine eher konventionelle Maßnahme wäre die Verbreitung über das betriebseigene Intranet.

Fakt ist:

Ohne verfügbares Wissen können Unternehmen weder technische Innovationen aus Forschung und Entwicklung (FuE) noch organisatorische Strukturen oder ein wettbewerbsfähiges Produkt realisieren. Betriebe, die diese Notwendigkeit ignorieren, verzichten leichtfertig auf Innovation und Fortschritt.

Warum ist das Zusammenspiel von Wissens- und Prozessmanagement so wichtig?

Isoliert betrachtet bildet das Wissensmanagement in Unternehmen einen, wenn auch wichtigen Baustein der Organisationsstruktur. Doch erst in Kombination mit Maßnahmen des Prozessmanagements wird Wissen aktiviert und entfaltet seine positive Wirkung auf die Unternehmensziele.

Wissensmanagement und Prozessmanagement1 verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen. Während die Ausgangsfrage zum Wissensmanagement lautet „Was wissen wir und wie nutzen wir es?“, hinterfragt Prozessmanagement „Wie sind die Abläufe und wie können sie verbessert werden?“ Vereinfachend lässt sich resümieren; Prozesse benötigen Wissen, doch den wahren Wert entfaltet Wissen im Zusammenspiel mit Prozessen.

Wie lässt sich Wissen in Unternehmen nachhaltig etablieren?

Ein wichtiges Bindeglied zwischen betriebsinternem Wissen und dessen Vermittlung ist ein gut strukturierter Wissenstransfer. Damit lässt sich spezifisches Knowhow, Erfahrungswerte sowie innovative Ideen innerhalb der betrieblichen Organisation effizient und nachhaltig nutzen. Wissensmanagement umfasst aber nicht nur die bloße Wissensvermittlung im Unternehmen. Ein zentral installiertes Wissensmanagement ermöglicht es, dass Mitarbeiter stetig neues Wissen erwerben, anwenden, weitergeben und zusammen mit anderen Beschäftigten weiterentwickeln.

Primär geht es also auch darum, eine Umgebung im Unternehmen zu etablieren, in dem ein Wissenstransfer über sämtliche Fachbereiche und relevanten betrieblichen Schnittstellen hinweg stattfinden kann.

Das strategische Wissensmanagement stellt sicher, dass vorhandenes Wissen mit anderen Managementsystemen kompatibel und stets auf aktuellem Stand verfügbar ist.

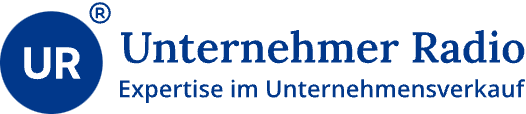

Welcher Käufertyp kommt für Sie in Frage?

Jetzt herausfinden

Durch Wissensmanagement lässt sich für Unternehmen essenziell wichtiges Expertenwissen erfassen. Um es jedoch tatsächlich nutzbar zu machen, muss es in einem weiteren Arbeitsschritt organisatorisch, fach- und arbeitsplatzübergreifend über alle Geschäftsfelder hinweg transferiert werden.

Doch dazu ist zwingend erforderlich, dass Daten und Informationen in eine für die Mitarbeiter verfügbare, standardisierte und verbindliche Form gebracht werden. Das gilt insbesondere für die Dokumentation2 von Geschäftsprozessen als wichtiger Baustein für ein unternehmensübergreifendes Wissensmanagement3. An diesem Punkt kommt das „Prozessmanagement“ als Faktor ins Spiel.

Was ist ein Prozess im unternehmerischen Sinne?

Ein Prozess wird durch ein konkretes Ereignis ausgelöst und liefert ein Ergebnis. In einem Prozess sind mehrere Aufgaben gebündelt und meistens mehrere Personen beteiligt.

Charakteristisch für Prozesse in einem Unternehmen sind folgende Merkmale:

- Anfangs- und Endereignis

- Input und Output (z.B. Informationen oder Dokumente)

- wiederholter und ständiger Turnus,

- mitarbeiterorientiert,

- Prozessverantwortliche,

- kontinuierliche Überprüfungen.

Wozu dient das Prozessmanagement?

Der Begriff Prozessmanagement (Business Process Management, BPM) entstammt dem angelsächsischen Sprachraum und umfasst die Planung, Durchführung, Steuerung und Analyse von Geschäftsprozessen. Prozessmanagement ist eine zentrale Komponente bei der Betrachtung und Bewertung der Organisation von Unternehmen.

Es sichert die Verknüpfung zwischen den einzelnen Managementsystemen und dient der effizienten Gestaltung aller Geschäftsprozesse, die global über alle Unternehmensressorts hinweg relevant sind. Wesentliche Voraussetzung für eine Transformation von Managementprozessen in die gesamtbetriebliche Organisationsstrukturen sind, wie bereits erwähnt, transferfähige Managementformate. Dazu muss aber ein belastbares Prozessmanagement etabliert werden. Doch zunächst müssen die Unternehmensprozesse eindeutig definiert sein. Aus den Prozessdefinitionen entsteht eine Prozesslandkarte, die einen Überblick über die wichtigsten Abläufe gibt.

Im Rahmen des Prozessmanagements werden Geschäftsprozesse:

- erfasst (Ist-Zustand),

- verlässlich, verständlich und standardisiert dargestellt,

- analysiert,

- dauerhaft umfassend dokumentiert,

- gezielt gesteuert und verbessert (Soll-Zustand),

- transparent gestaltet,

- abteilungs- und arbeitsplatzübergreifend transferiert,

- effektiv und ressourcenschonend erledigt,

- nach Verantwortlichkeiten und Anforderungen verbindlich definiert.

Weiterhin werden Fehler und Redundanzen weitgehend vermieden. Das gilt auch, wenn Sie vorhaben, die Firma zu verkaufen. Einer der größten Fehler beim Verkauf einer GmbH ist es, das Unternehmen nicht übergabefähig zu machen.

Prozessmanagement lässt sich in folgende Arbeitsschritte untergliedern:

- Prozess definieren

- Prozessbeteiligte benennen,

- Prozess bezeichnen

- Prozess betrachten

- Prozess beschreiben

- Prozessziel definieren

- Prozesskennzahlen bestimmen

- Prozessvorgaben festlegen

- Prozessschritte darstellen

- Prozess analysieren

- Prozess optimieren

- Prozess dokumentieren

Wichtig:

Nur verständlich beschriebene, kommunizierte und zugängige Prozesse haben die Chance auch tatsächlich umgesetzt zu werden. Zunächst müssen die Unternehmensprozesse eindeutig in Text und Bild definiert sein. Aus den Prozessdefinitionen entsteht eine Prozesslandkarte, die einen Überblick über die wichtigsten Abläufe ermöglicht.

Was ist eine Prozessanalyse und wie wird sie durchgeführt?

Durch die Prozessanalyse werden die betrieblichen Prozesse zunächst im Rahmen einer „Bestandsaufnahme“ identifiziert und detailliert beschrieben. Ziel der Analyse ist, Geschäftsprozesse auf Schwachstellen und Verbesserungspotenziale zu überprüfen. Die Ergebnisse der Analyse bilden die Basis, um daraus den Soll-Zustand abzuleiten.

Das geschieht zunächst, indem die jeweilige Ist-Situation mit dem angestrebten „Soll-Zustand“ abgeglichen wird. Die Ist-Situation: „Wer macht was, wann und womit?“ mündet dabei in folgende Kernfrage: „Wer soll was, wann und womit machen?“

Die Prozessbeschreibung enthält die notwendigen Prozessschritte sowie alle für diesen Prozess relevanten Informationen wie etwa die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Prozessbeteiligten.

Hier finden Sie zudem nochmal einen Kurzleitfaden zum Geschäftsprozessmanagement, den Sie sich kostenfrei herunterladen können:

Was bedeutet Prozessdokumentation?

Die Prozessdokumentation erfasst und beschreibt vollständig die Abläufe in einem Unternehmen. Sie ermöglicht es den Mitarbeitern, wiederkehrende Aufgaben konsistent und präzise zu bewältigen.

Durch die Dokumentation werden bestehende oder latent vorhandene Schwachstellen und Optimierungspotenziale offenkundig.

Entsprechend ihrer grundlegenden Relevanz kann die Prozessdokumentation in Unternehmen als operativer Leitfaden für die anfallenden Geschäftsprozesse herangezogen werden.

Mit zunehmender Komplexität der betrieblichen Abläufe gewinnt sie immer mehr an Bedeutung. Sie schafft optimale Transparenz über alle Unternehmensbereiche hinweg. Die Visualisierung der Prozessdokumentation erfolgt in aller Regel in Form grafischer Darstellungen.

Im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung werden folgende Phasen durchlaufen:

- Identifikation und Auswahl der zu erhebenden Prozesse,

- Dokumentation (Ist-Erhebung),

- Ist-Analyse,

- Optimierung (mit Soll-Konzeption),

- Umsetzung,

- Steuerung und Überwachung

- sowie Weiterentwicklung.

Entsprechend ihrer grundlegenden Relevanz, kann die Prozessdokumentation in Unternehmen als operativer Leitfaden für anfallende Geschäftsprozesse herangezogen werden. Mit zunehmender Komplexität der betrieblichen Abläufe gewinnt sie immer mehr an Bedeutung. Sie schafft optimale Transparenz über alle Unternehmensbereiche hinweg. Die Prozessdokumentation erfolgt in aller Regel in Form von grafischen Darstellungen.

15-seitiger Bewertungsreport – kostenlos

Wissen Sie, wie viel Ihr Unternehmen wert ist?

Jetzt ohne Risiko in wenigen Minuten herausfinden.

Wer ist an einer Prozessdokumentation aktiv beteiligt?

Beteiligt an Prozessen in Unternehmen sind in aller Regel sämtliche Funktionsträger, die in den jeweiligen Prozessablauf involviert sind.

- Zentrales Prozessmanagement berät und unterstützt die verschiedenen Bereiche. Hier wird das Prozesskonzept entwickelt und betreut. Dazu gehören u.a. die visuelle Darstellung von Prozessen in Form einer grafisch aufbereiteten Prozesslandkarte.

- Prozesskoordinator ist als Mitglied der federführenden Fachabteilung für den Geschäftsprozess zuständig. Zu seinen Aufgaben zählt die Kenntnis und Beobachtung des Prozesses sowie die Kommunikation dazu.

- Federführende Fachabteilung steuern die Prozesse, koordinieren die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten und sorgen für einen mit den betrieblichen Vorgaben kompatiblen Ablauf.

- Prozessdesigner/-modellierer zeichnen für die präzise Gestaltung und Dokumentation der Geschäftsprozesse verantwortlich. Sie stellen sicher, dass die Prozessstandards erfüllt werden und die Angaben zu den jeweiligen Prozessschritten aktuell, zutreffend erfasst und transparent sind.

- Fachexperten validieren die Dokumentation auf sach- und fachliche Korrektheit und stehen im engen kommunikativen Austausch mit den Prozessdesignern.

- Prozessanalysten verantworten die Methoden, mit denen die Prozessdokumentation qualitativ verbessert werden soll und evaluieren das Einhalten der geltenden Qualitätsstandards.

- Prozessreviewer bewerten die Prozesse rückblickend sowohl methodisch als auch nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Sie untersuchen, ob die Prozessdokumentation gesamtheitlich konsistent ist und ob die nach geltenden Best Practice-Regeln erfüllt sind. Abschließend genehmigt der Reviewer die Prozessdokumentation und deren Inhalt und gibt sie zur Nutzung durch die Stakeholder frei.

Der Begriff Stakeholder beschreibt alle Personen, Gruppen oder Organisationen, die ein Interesse an einem Unternehmen oder Projekt haben. Sie können durch ihre Erwartungen, ihr Kapital oder ihren Einfluss maßgeblich zur Entwicklung und zum Erfolg eines Unternehmens beitragen. Stakeholder sind nicht nur Investoren, sondern auch Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten oder die Gesellschaft als Ganzes. Man unterscheidet zwischen internen und externen Stakeholder.

Ergebnis Ausgangsfall:

Hans-Werner L. hat sein Unternehmen einer grundlegenden Strukturveränderung unterzogen und ein strategisches Wissens- und Prozessmanagement etabliert. In seiner positiven Bilanz konstatiert der l-connect-Chef, dass sich der betriebsinterne Workflow durch die systematische Nutzung des vorhandenen Wissens innerhalb weniger Monate deutlich verbessert hat. Er registriert, dass sich durch die veränderte Wissenskultur in seiner Firma, die organisatorischen Abläufe nun effizienter gestalten lassen und als unmittelbare Folge davon, die Produktivität deutlich gestiegen ist. Hans-Werner L. registriert eine signifikant verbesserte globale Markt- und Wettbewerbsposition seines Unternehmens.

Fazit zur Prozessdokumentation im Unternehmen

Eine klare und strukturierte Prozessdokumentation ist weit mehr als ein formaler Leitfaden, sie ist ein praxisnahes Werkzeug für mehr Effizienz und Klarheit im Arbeitsalltag. Durch die verständliche Erklärung einzelner Schritte und die visuelle Darstellung über Prozesslandkarten oder Abbildungen erkennen Teams auf einen Blick, wie Abläufe funktionieren und wo mögliche Probleme liegen.

So lassen sich Elemente gezielt verbessern und nachhaltige Effizienzsteigerungen erzielen. Vor allem für Teammitglieder und neue Kollegen wird die Zusammenarbeit dadurch einfacher, transparenter und sicherer. Eine gute Prozessdokumentation verbindet Wissen mit Struktur und stärkt so das gesamte Unternehmen.